|

|

||||

|

In questa pagina troverai racconti, motti arguti, storie, leggende, insomma un condensato della cultura popolare caccurese. Molti testi fanno riferimento alla tradizione orale, altri sono frutto della mia fantasia che, comunque, fa tesoro dei racconti dei nostri nonni. La pagina verrà aggiornata spesso. |

||||

|

La fine del brigante Storie

di braccianti e di soprastanti |

La

fine del brigante Gasparone

|

|

I verri maleritti ‘Ntra

la grancia ‘e Bonuligno Ma

lu populu sarbaggiu Pugni,

cauci e palate

|

I

verri maledetti Nella

tenuta di Buonolegno Ma

a Palermo, in Sicilia Tutte

quelle ricche terre Ma

il popolo fiero |

Torna all'inizio

Storie di braccianti e di soprastanti

La

storia dei contadini e dei braccianti caccuresi è, come tutte le

storie della povera gente, una storia di sacrifici, sofferenza,

sfruttamento, povertà, una storia di uomini angariati dalla sorte e

dai loro simili che li facevano ammazzare di fatica per un misero

salario. A quei tempi si lavorava da “stilla a stilla”, dall’alba

al tramonto per una ricotta o due litri di olio o un pugno di grano.

A

soprintendere l lavoro di questa povera umanità vi era quasi sempre

il soprastante del barone, il caporale, avrebbe detto il

grande Totò, che cercava, con tutti i mezzi, di ottenere il massimo

da quest’uomini macilenti e ossuti.

Uno

di questi sorveglianti aveva escogitato una trovata perversa che

triplica, quadruplicava o quintuplicava l’impegno

la resa dei poveri braccianti.

Al

mattino presto, dopo un’abbondante colazione, il fedele braccio

destro del barone si faceva trovare nel luogo di raduno dei

braccianti che, in fila indiana, si avviano ai campi. Si portava in

coda alla fila e……….

Quello del fico!

La

storia dei contadini e dei braccianti caccuresi è, come tutte le

storie della povera gente, una storia di sacrifici, sofferenza,

sfruttamento, povertà, una storia di uomini angariati dalla sorte e

dai loro simili che li facevano ammazzare di fatica per un misero

salario. A quei tempi si lavorava da “stilla a stilla”, dall’alba

al tramonto per una ricotta o due litri di olio o un pugno di grano.

Si

accostava con fare furtivo ad uno di quei poveri cristi e gli

allungava, facendo attenzione a non farsi scorgere dagli altri

lavoratori, uno o due fichi secchi con le mandorle. “Tieni, gli

diceva, sei un bravo giovane tu! Meriti davvero questa attenzione,

mangia che ti togli un po’ di fame. Ma ti raccomando, non dirlo ai

tuoi compagni. E’ un’attenzione che mi sento di fare solo a te,

non vorrei che tutti mi piombassero addosso chiedendomi fichi. Mica

ne ho la dispensa piena io!” Poi, mentre il povero lavoratore

ringraziava commosso, si staccava da lui e ripeteva la stessa

operazione con tutti gli uomini della fila, sempre badando di non

farsi vedere e non farsi sentire dagli altri.

Poi si portava in testa al gruppo ed

accelerava l’andatura per guadagnare qualche minuto di lavoro.

Giuseppe Marino

"Caccuri

e Cerenzia, i paisi e ra ciotia"

(Caccuri e Cerenzia i paesi della dabbenaggine)

Ruderi della vecchia Cerenzia (Acheronthìa)

"Caccuri e

Cerenzia, i paisi 'e ra ciotia!" La disgraziata rima ha

condizionato e condiziona ancora la vita dei due paesi limitrofi

favorendo la nascita di una lunga serie di aneddoti in verità

gustosi, sugli abitanti e sulle relazioni tra i due centri. I Caccuresi

non perdono l'occasione per ironizzare sui Cerentinesi e questi

ricambiano di gusto: Si racconta che nel 1848, quando i Cerentinesi

abbandonarono l'antica Acheronthia per trasferirsi nel nuovo centro che

era sorto a Paparotto, riuscirono a stento a costruire la chiesa, ma

non ebbero la possibilità di comprare una campana che potesse scandire

lo scorrere del tempo e perdevano facilmente il conto delle ore. Per

fortuna nella vicina Caccuri vi era una grande campana i cui rintocchi

si udivano distintamente anche a Cerenzia e così i Cerentinesi

pensarono di aver risolto il problema. Quando i caccuresi vennero a

sapere di questa, diciamo così appropriazione indebita di rintocchi,

si arrabbiarono moltissimo e, per prima cosa, decisero di innalzare una

siepe di filo spinato e frasche lungo il confine tra i due comuni per

impedire al suono delle campane di raggiungere Cerenzia. Tutta la

popolazione si portò sul cantiere e, lavorando alacremente, in men che

non si dica, la siepe fu eretta. Poi i Caccuresi decisero di dare una

lezione ai vicini scrocconi portandosi via la loro chiesa. Una

cinquantina di ragazzi caccuresi scelti tra i più robusti partirono

alla volta della cittadina rivale per caricarsi la chiesa sulle spalle

e trasferirla a Caccuri. La notizia si sparse in un baleno seminando il

panico tra i Cerentinesi. Fu immediatamente emanato un bando che

ingiungeva a tutte le donne gravide di Cerenzia di sedersi sul sagrato

della chiesa in modo da aumentarne sensibilmente il peso e far fallire

l'impresa degli odiati vicini. Così fu e i forzuti caccuresi dovettero

rinunciare alla vendetta. I Cerentinesi, felici per lo scampato

pericolo, decisero di vendicarsi giocando d'astuzia. vedendo brillare

nel cielo caccurese una splendida luna, invidiosi di tanta fortuna,

decisero di impadronirsene furtivamente. Si partirono da Cerenzia,

scavalcarono la siepe e giunsero in poco tempo a Caccuri. Si fermarono

alla fontana di Canalaci per bere un sorso d'acqua e videro nel

lavatoio l'astro d'argento. Rubarono in una stalla vicina un truogolo,

lo immersero nel lavatoio riempiendolo d'acqua con dentro la luna e,

caricatoselo in spalla, raggiunsero le periferie di Cerenzia. La luna

era lì, abbagliante nel truogolo. Lo deposero delicatamente a terra e

corsero in paese a cercare una scala per appendere la luna alla quercia

più alta. Tornarono con la scala al truogolo, ma la luna era sparita.

Rimasero sgomenti e volsero lo sguardo verso Caccuri. Qualche attimo

dopo la luna sbucò da dietro una nuvola più splendente che mai nel

cielo. "Maledetti Caccuresi!! esclamarono furiosi, se la sono

ripresa mentre cercavamo la scala."

Nel proporre questa amena storiella e' d'obbligo mettere in evidenza che i due paesi interessati sono e sono stati e sono tra i più illustri, civili ed evoluti dell'intera Calabria. Tutto ebbe origine, evidentemente, da quell'infelice rima che, in ogni caso, ha favorito il fiorire di favole degne della migliore letteratura.

Giuseppe Marino

Torna all'inizio

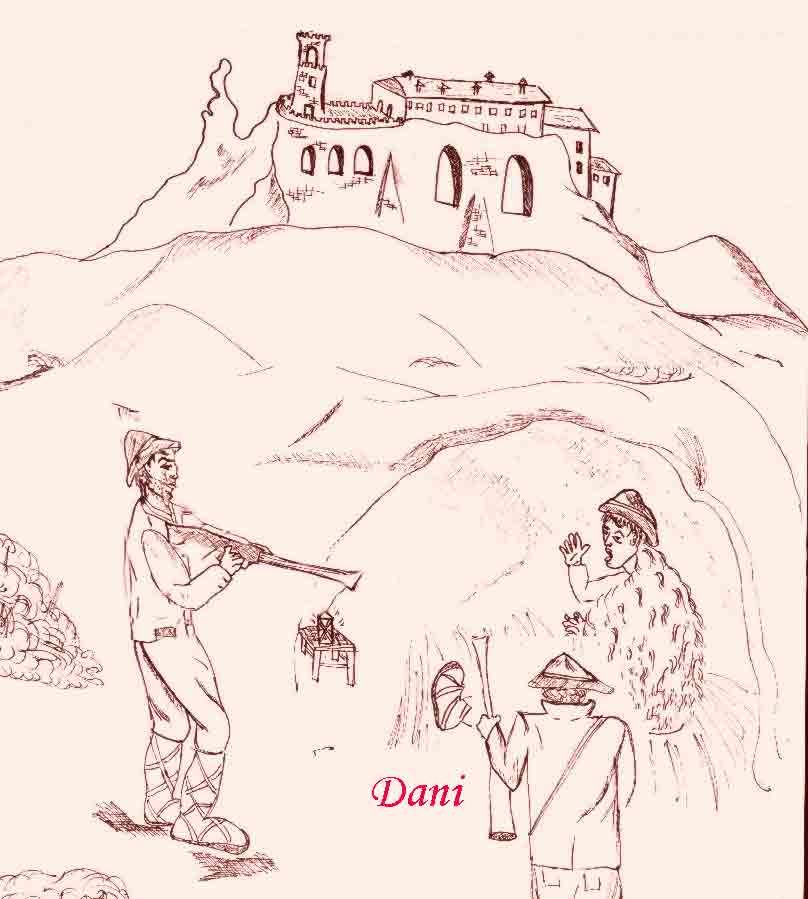

La leggenda del tesoro di Sant'Andrea

I n una notte buia e tempestosa

di qualche secolo fa una

feroce banda di briganti era adunata sotto una grande quercia a Sant’Andrea,

a due passi dal vecchio convento.

I lampi squarciavano le tenebre creando riflessi rossastri sulle

facce spaventose dei terribili ceffi. L’acqua cadeva a scrosci ed il

vento mugolava sinistramente tra gli alberi. Era la nottata ideale per

nascondere un tesoro grondante sangue, frutto di ruberie, assassinii,

saccheggi.

Il

capo dei masnadieri fece scavare una buca molto profonda nella quale

vennero occultati con cura monili, monete d’oro, pietre

preziose custoditi all’interno di un forziere. Poi i bricconi

cancellarono accuratamente ogni traccia del loro lavoro e giurarono

solennemente che mai, nessuno di loro, per nessun motivo, avrebbe rivelato il nascondiglio del bottino. Infine una megera, moglie di uno

dei fuorilegge, mentre i lampi diventano sempre più spaventosi e l’atmosfera

del luogo diveniva sempre più cupa e sinistra, pronunciò una formula

magica e stabilì un sortilegio a protezione del tesoro.

Qualche

settimana dopo la terribile notte, la feroce comitiva venne sgominata

in un conflitto a fuoco con i gendarmi. Nessuno si salvò,

nemmeno le donne, nemmeno la fattucchiera. Qualcuno, però, prima di

morire, si era, evidentemente, lasciato sfuggire qualcosa per cui si

diffuse la voce che per impadronirsi delle inestimabili ricchezze

custodite sotto la quercia, alla base del grande muro,

bisognava scannarvi nei pressi una donna incinta e somministrare

l’eucarestia ad un gallo.

La

notizia si tramandò di generazione in generazione, però, da

allora, nessuno è riuscito a mettere le mani sul malloppo, non tanto

perché non vi sia uno scellerato capace di sgozzare una donna incinta,

quanto per la difficoltà di reperire un pennuto disposto a confessarsi

e comunicarsi. E così il tesoro è ancora lì, da quasi due secoli, in

attesa di uno sciagurato capace di una simile impresa e di un “re del

pollaio” che voglia salvarsi l’anima.

Non

c’è più, invece, il vecchio muro abbattuto negli anni ’80 per

costruirvi un campo di tennis all’interno del parco comunale.

Il capo dei masnadieri fece scavare una buca molto profonda nella quale vennero occultati con cura monili, monete d’oro, pietre preziose custoditi all’interno di un forziere. Poi i bricconi cancellarono accuratamente ogni traccia del loro lavoro e giurarono solennemente che mai, nessuno di loro, per nessun motivo, avrebbe rivelato il nascondiglio del bottino. Infine una megera, moglie di uno dei fuorilegge, mentre i lampi diventano sempre più spaventosi e l’atmosfera del luogo diveniva sempre più cupa e sinistra, pronunciò una formula magica e stabilì un sortilegio a protezione del tesoro.

Qualche settimana dopo la terribile notte, la feroce comitiva venne sgominata in un conflitto a fuoco con i gendarmi. Nessuno si salvò, nemmeno le donne, nemmeno la fattucchiera. Qualcuno, però, prima di morire, si era, evidentemente, lasciato sfuggire qualcosa per cui si diffuse la voce che per impadronirsi delle inestimabili ricchezze custodite sotto la quercia, alla base del grande muro, bisognava scannarvi nei pressi una donna incinta e somministrare l’eucarestia ad un gallo.

La notizia si tramandò di generazione in generazione, però, da allora, nessuno è riuscito a mettere le mani sul malloppo, non tanto perché non vi sia uno scellerato capace di sgozzare una donna incinta, quanto per la difficoltà di reperire un pennuto disposto a confessarsi e comunicarsi. E così il tesoro è ancora lì, da quasi due secoli, in attesa di uno sciagurato capace di una simile impresa e di un “re del pollaio” che voglia salvarsi l’anima.

Non c’è più, invece, il vecchio muro abbattuto negli anni ’80 per costruirvi un campo di tennis all’interno del parco comunale.

Torna all'inizio

Il terribile mostro di Trabese

(da un'antica storiella locale rielaborata da Giuseppe Marino)

All’improvviso

un urlo terrificante ruppe la calma serena che regnava nell’aprica

valle di Trabbese, un lembo di terra dell’agro di Cerenzia, nei

pressi dei ruderi della vecchia cittadina di Acerenthia, a circa due

miglia da Caccuri. “Aiuto, aiutoooo! Accorrete, accorrete gente!

Venite con schioppi, coltelli, pugnali, bastoni, presto, accorrete!”

Il giovane contadino cerentinese, terrorizzato, ansante e con la

schiuma alla bocca, sbucò all’improvviso da una macchia di

lentischio, proprio mentre si trovava a passare da quelle parti un

caccurese che, col suo asino, tornava dalla vicina Verzino dove s’era

recato a vendere un tomolo di fagioli.

Torna

all'inizio

I cagnusi di Caccuri

La

leggenda del mostro della valle di Trabbese è senz’altro una

invenzione di qualche buontempone caccurese del secolo scorso. Ma i

simpatici amici cerentinesi non accettavano passivamente frizzi e

lazzi dei vicini burloni e, a loro volta, inventavano delle altre

storie non meno spassose e salaci ai danni dei Caccuresi. Pare

che a quei tempi, per una carenza di iodio nell’acqua di Caccuri e

nell’alimentazione in generale, si verificasse nella popolazione del

paese vicino, un’alterazione della funzione tiroidea con l’insorgere

di gozzi a volta anche molto consistenti. Ovviamente il disturbo

affiggeva anche le ragazze caccuresi che, però, a detta dei

Cerentinesi, esibivano questo non propriamente estetico accessorio con

orgoglio “elevandolo addirittura a titolo dotale” Il gozzo,

insomma, insieme al corredo, era, per le giovani caccuresi, anche una

sorta di dote. E così, quando una di loro tardava a trovare

marito, pare si rivolgesse al patrono, San Rocco, con questa preghiera

propiziatoria.

Santu Roccu mio benigno San Rocco mio, benigno

Tu lu sai pecchì ce vegnu

Tu sai perché vengo ad implorarti.

Tanta brutta nun ce signu,

Tanto brutta poi non sono,

Nu pocù ‘e cagnu puru ‘u tegnu.

E possiedo anche un po’ di gozzo.

Questa simpatica storiella che mette un po’ in ridicolo le bellissime

ragazze caccuresi è stata ripresa dal

compianto dottor Giuseppe Aragona nel suo pregevolissimo volume su

Cerenzia pubblicato nel 1989 e ristampato recentemente.

Torna all'inizio

Torna all'inizio

Torna all'inizio

Torna all'inizio

Torna all'inizio

Evemtualmente...?

Torna all'inizio